Gérer les pullulations de campagnols terrestres dans le Massif central

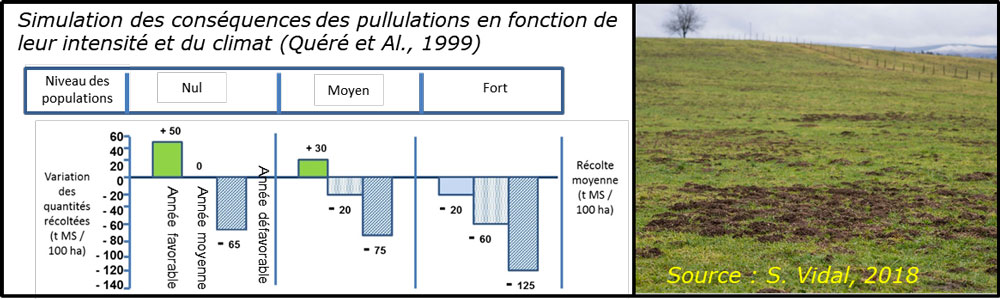

Le campagnol terrestre est un petit rongeur souterrain qui creuse des galeries et rejette de la terre en surface. Sa population suit des cycles avec des phases discrètes et des augmentations soudaines d’effectifs jusqu’à plus de 1 000 individus à l’hectare. Se nourrissant d’herbe et de racines, il est doublement gênant pour l’élevage car il souille les fourrages, réduit la production et engendre de graves problèmes depuis plus de quarante ans.

Le campagnol terrestre est un petit rongeur souterrain qui creuse des galeries et rejette de la terre en surface. Sa population suit des cycles avec des phases discrètes et des augmentations soudaines d’effectifs jusqu’à plus de 1 000 individus à l’hectare. Se nourrissant d’herbe et de racines, il est doublement gênant pour l’élevage car il souille les fourrages, réduit la production et engendre de graves problèmes depuis plus de quarante ans.

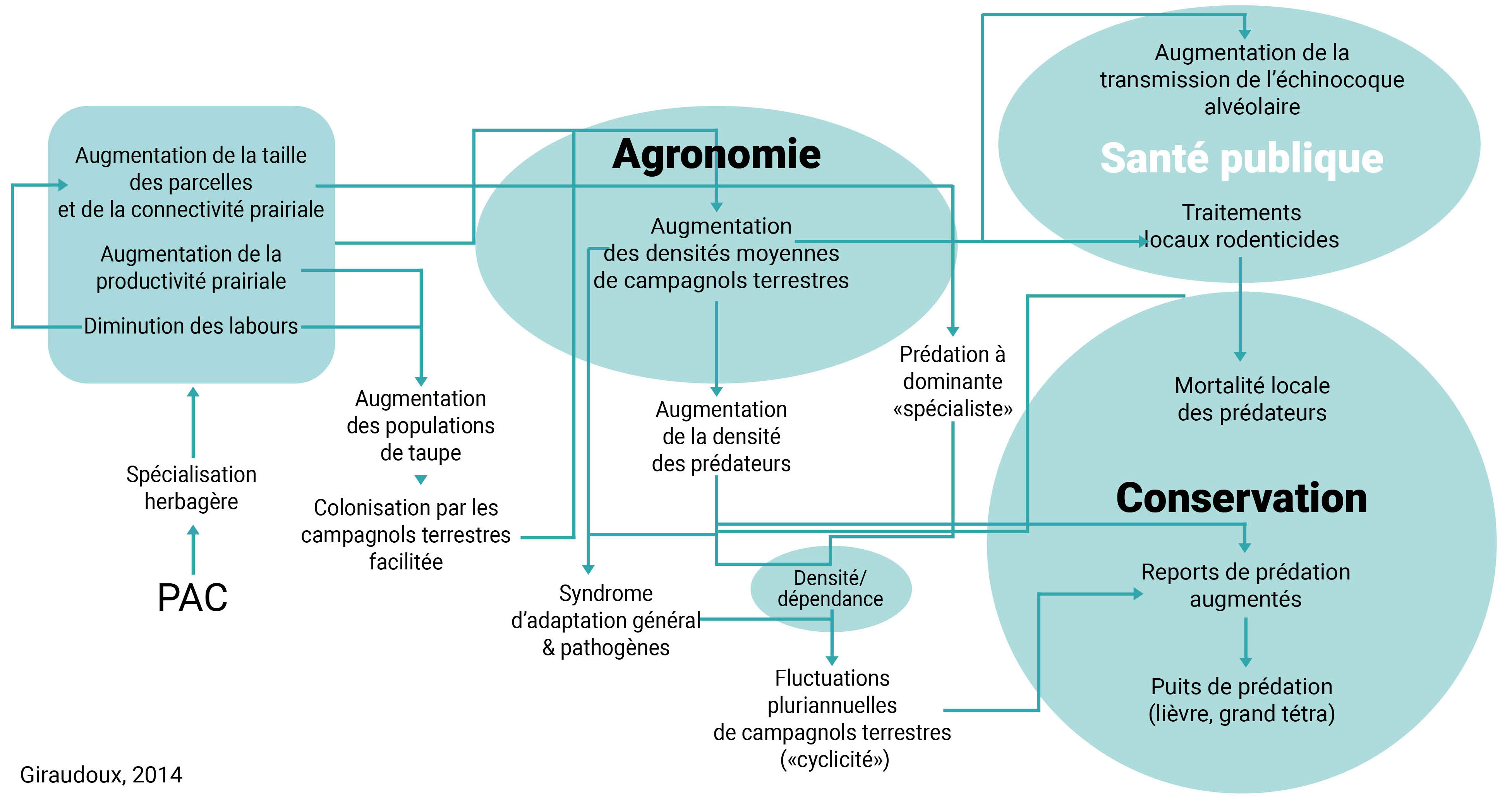

Depuis plus de trente ans, les travaux de recherche menés en particulier par l’INRAe, l’Université de Besançon et VetAgro Sup ont permis de mieux comprendre les mécanismes à l’origine des pullulations à l’échelle régionale qui combinent trois facteurs : l’abondance de la ressource alimentaire (prairies permanentes productives), la faiblesse de la prédation dans des territoires peu fragmentés où la densité de prédateurs est modérée ou sujette à fluctuations, et la densité de taupes dont le réseau très développé de galeries dissimule les foyers de campagnols et favorise leur diffusion. (figure - Giraudoux 2014).

Un présent aussi complexe que le passé...

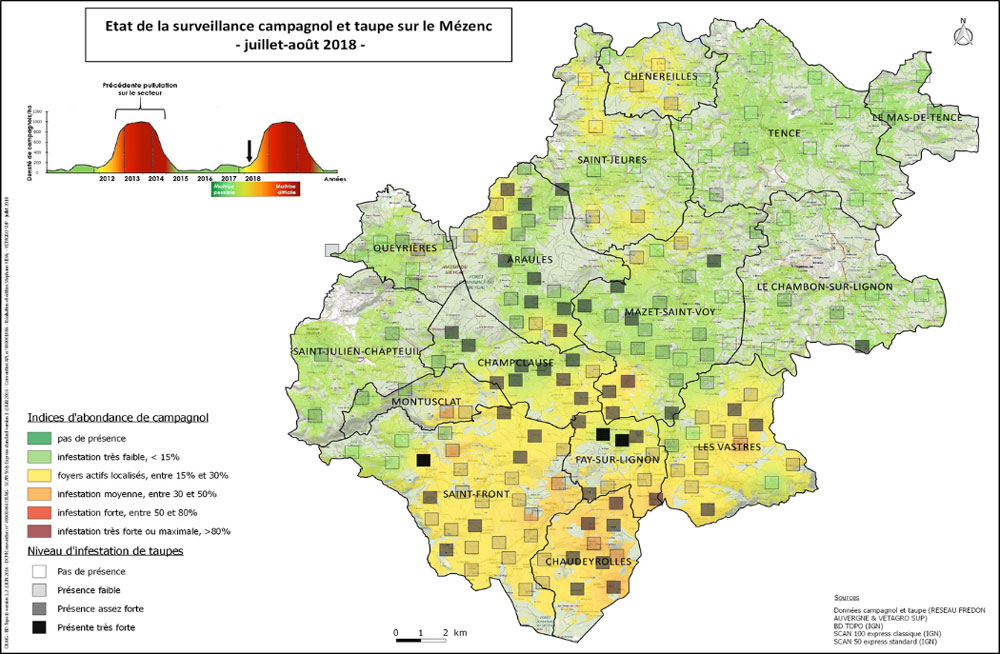

Comme les systèmes tout herbe lui aménagent un territoire très favorable, on ne pourra trouver de solution qu’en prenant en compte toutes ces interactions pour intervenir de manière adaptée, au bon endroit et au bon moment en réduisant ses forces et en tirant parti de ses faiblesses. C’est l’objectif du programme Massif central piloté par le SIDAM et l’État, impliquant l’INRAe, l’université Clermont Auvergne et VetAgro Sup, la FREDON, les chambres d’agriculture et des agriculteurs volontaires et partenaires locaux (ville de Besse, société des eaux de Volvic, …) pour développer des recherches innovantes, expérimenter de nouvelles méthodes de lutte, tester des stratégies collectives à l’échelle de zones pilotes et améliorer l’efficacité et la précision de la surveillance.

Comme les systèmes tout herbe lui aménagent un territoire très favorable, on ne pourra trouver de solution qu’en prenant en compte toutes ces interactions pour intervenir de manière adaptée, au bon endroit et au bon moment en réduisant ses forces et en tirant parti de ses faiblesses. C’est l’objectif du programme Massif central piloté par le SIDAM et l’État, impliquant l’INRAe, l’université Clermont Auvergne et VetAgro Sup, la FREDON, les chambres d’agriculture et des agriculteurs volontaires et partenaires locaux (ville de Besse, société des eaux de Volvic, …) pour développer des recherches innovantes, expérimenter de nouvelles méthodes de lutte, tester des stratégies collectives à l’échelle de zones pilotes et améliorer l’efficacité et la précision de la surveillance.