Une gestion intégrée de la santé animale

Une gestion intégrée de la santé animale

Assurer une transition agroécologique réussie passe nécessairement par une gestion intégrée de la santé animale. Cela mobilisera les capacités d’adaptation des animaux : animaux de plus petite taille avec peu de gras et forte concentration des urines pour une meilleure adaptation à la chaleur, ou animaux ayant une bonne capacité à mobiliser leurs réserves corporelles pour être plus tolérants à des restrictions alimentaires. Pour cela, il sera nécessaire de choisir des animaux adaptés à leur environnement d’élevage et au potentiel pédoclimatique du milieu.

Assurer une transition agroécologique réussie passe nécessairement par une gestion intégrée de la santé animale. Cela mobilisera les capacités d’adaptation des animaux : animaux de plus petite taille avec peu de gras et forte concentration des urines pour une meilleure adaptation à la chaleur, ou animaux ayant une bonne capacité à mobiliser leurs réserves corporelles pour être plus tolérants à des restrictions alimentaires. Pour cela, il sera nécessaire de choisir des animaux adaptés à leur environnement d’élevage et au potentiel pédoclimatique du milieu.

Un autre axe sera la possibilité de gérer les interactions hôte-pathogène. Cela passe notamment par la sélection d’animaux à même de développer une plus forte résistance aux parasites. On pourra ainsi jouer sur la diversification des espèces végétales présentes en augmentant la proportion d’espèces à tanins, ces composés étant connus pour limiter les infestations par les parasites (par exemple, cure régulière de sainfoin).

Un autre axe sera la possibilité de gérer les interactions hôte-pathogène. Cela passe notamment par la sélection d’animaux à même de développer une plus forte résistance aux parasites. On pourra ainsi jouer sur la diversification des espèces végétales présentes en augmentant la proportion d’espèces à tanins, ces composés étant connus pour limiter les infestations par les parasites (par exemple, cure régulière de sainfoin).

Une autre pratique efficace est d’éviter de modifier les groupes d’animaux, par exemple en ne réallottant pas en début d’engraissement pour éviter les mélanges de microbisme. Des suivis conduits par l’UMRH

en exploitations commerciales montrent des gains en santé et en croissance lorsque les éleveurs acceptent d’appliquer cette recommandation. Enfin la dilution des parasites par mixité des espèces animales est en cours d’évaluation dans l’expérimentation système

Salamix …

Une autre pratique efficace est d’éviter de modifier les groupes d’animaux, par exemple en ne réallottant pas en début d’engraissement pour éviter les mélanges de microbisme. Des suivis conduits par l’UMRH

en exploitations commerciales montrent des gains en santé et en croissance lorsque les éleveurs acceptent d’appliquer cette recommandation. Enfin la dilution des parasites par mixité des espèces animales est en cours d’évaluation dans l’expérimentation système

Salamix …

Réduire les impacts environnementaux (émissions, pollution GES)

Bilan des gaz à effet de serre et stockage de carbone

Un site d’observation à long terme a été mis en place depuis plus de 15 ans sur des prairies semi-naturelles (Laqueuille, Massif central 1 040 mètres d’altitude, climat semi-continental) ; il vise à analyser sur le long terme les relations entre les pratiques de gestion et les propriétés des agroécosystèmes et doit permettre de qualifier les services écosystémiques rendus. Les traîtements expérimentaux sont appliqués depuis 2002 sur deux grandes parcelles à Laqueuille (Puy-de-Dôme), afin d’analyser les effets de la gestion sur l’écosystème.

Il s’agit d’étudier un pâturage continu avec une charge faible ou importante d’animaux sur la parcelle. Les parcelles sont équipées pour l’enregistrement continu des données météorologiques, de la température du sol et de l’humidité. Des mesures régulières de nombreuses variables sont effectuées : la production aérienne des plantes, la qualité et la teneur en éléments nutritifs, la composition chimique du sol, les principales variables d’état du sol par couches, l’état de la diversité des plantes, des vers de terre et des communautés microbiennes.

Il a été montré que les prairies se comportent comme des puits de carbone (en moyenne stockage de 0.7±0.13 t C/ha.an ; plus de 1,8 t C/ha.an sur le site de Laqueuille sur sol volcanique).

Une exploitation « modérée » accroit le stockage du carbone, suite à la stimulation de la production végétale et un prélèvement moindre. En gestion « intensive », les exportations importantes de carbone (biomasse) réduisent les apports organiques dans sol (stockage du carbone).

Toutefois, une fertilisation modérée maintient le stockage du carbone dans le sol et compense d’autres émissions (N2O, CH4). Les conditions climatiques influencent fortement le fonctionnement de la végétation et donc le stockage de carbone dans le sol.

Un site d’observation à long terme a été mis en place depuis plus de 15 ans sur des prairies semi-naturelles (Laqueuille, Massif central 1 040 mètres d’altitude, climat semi-continental) ; il vise à analyser sur le long terme les relations entre les pratiques de gestion et les propriétés des agroécosystèmes et doit permettre de qualifier les services écosystémiques rendus. Les traîtements expérimentaux sont appliqués depuis 2002 sur deux grandes parcelles à Laqueuille (Puy-de-Dôme), afin d’analyser les effets de la gestion sur l’écosystème.

Il s’agit d’étudier un pâturage continu avec une charge faible ou importante d’animaux sur la parcelle. Les parcelles sont équipées pour l’enregistrement continu des données météorologiques, de la température du sol et de l’humidité. Des mesures régulières de nombreuses variables sont effectuées : la production aérienne des plantes, la qualité et la teneur en éléments nutritifs, la composition chimique du sol, les principales variables d’état du sol par couches, l’état de la diversité des plantes, des vers de terre et des communautés microbiennes.

Il a été montré que les prairies se comportent comme des puits de carbone (en moyenne stockage de 0.7±0.13 t C/ha.an ; plus de 1,8 t C/ha.an sur le site de Laqueuille sur sol volcanique).

Une exploitation « modérée » accroit le stockage du carbone, suite à la stimulation de la production végétale et un prélèvement moindre. En gestion « intensive », les exportations importantes de carbone (biomasse) réduisent les apports organiques dans sol (stockage du carbone).

Toutefois, une fertilisation modérée maintient le stockage du carbone dans le sol et compense d’autres émissions (N2O, CH4). Les conditions climatiques influencent fortement le fonctionnement de la végétation et donc le stockage de carbone dans le sol.

Préserver la biodiversité au sein des systèmes d’élevage

Préserver la biodiversité au sein des systèmes d’élevage passe par une meilleure con-

naissance et une valorisation des potentiels de la biodiversité locale, qu’elle soit domestique ou naturelle. Il s’agit donc de faire connaître et reconnaître le potentiel des prairies à végétation complexe (voir et

), mais également d’adapter les besoins des animaux aux potentiels de production pédoclimatiques pour valoriser ces milieux diversifiés qui constituent une ressource sur pied accessible et précieuse (cf. autonomie fourragère).

Pour cela il s’agit en particulier d’adapter les modes d’utilisation des terres, en favorisant le pâturage ou en remettant en valeur des zones délaissées (sylvopastoralisme), mais également en diversifiant les pratiques d’exploitation (date d’entrée sur les parcelles, pâturage d’arrière saison, fauche tardive, pâturage extensif, etc…).

Favoriser la diversité des milieux à l’échelle de l’exploitation passe également par une diversification des habitats et la multiplication des infrastructures agro-écologiques (murets, mares, bords de chemins, fossés, bosquets, arbres isolés, etc…). Les solutions se construisent donc collectivement par une plus forte intégration de l’échelle paysagère (développement d’un projet de territoire).

Renforcer la résilience des systèmes de production animale

Renforcer la résilience des systèmes de production animale passe par une meilleure complémentarité entre les besoins des animaux et les ressources accessibles. Il s’agit donc tout à la fois de sélectionner des animaux adaptés à la valorisation de ressources diversifiées, mais également de travailler à la stabilité de la production herbagère (en quantité et en qualité).

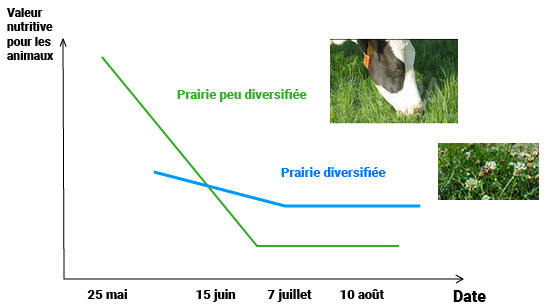

Des travaux récents montrent que l’on a vu une grande stabilité lorsque les systèmes fourragers reposent sur un large type de prairies (diversité du parcellaire). De même, parce que les espèces ont un cycle de développement plus étalé dans le temps, la digestibilité de l’herbe offerte est plus stable dans les prairies diversifiées. Les travaux conduits par l’UMR Herbivores, l’UMR Territoires et l’UMR écosystème prairial, avec leurs partenaires des chambres d’agriculture du Massif central, visent à diversifier les trajectoires adaptatives des vaches laitières et renforcer la robustesse du fonctionnement du troupeau. L’utilisation des estives et des parcours, en complément d’espaces plus productifs, est également explorée afin de valoriser les cycles des espèces décalés et la temporalité de la production.

Diminuer les intrants nécessaires à la production

Diminuer l’utilisation des intrants nécessaires à la production est un levier important pour à la fois diminuer les charges de l’exploitation mais également impacter favorablement l’environnement (réduction de la dépendance aux filières carbonées notamment). Un premier levier à même d’accroître l’autonomie des systèmes d’élevage consiste à augmenter l’efficience d’utilisation des ressources minérales (P; N) et de préserver de manière naturelle la fertilité des sols (services de soutien, voir

Diminuer l’utilisation des intrants nécessaires à la production est un levier important pour à la fois diminuer les charges de l’exploitation mais également impacter favorablement l’environnement (réduction de la dépendance aux filières carbonées notamment). Un premier levier à même d’accroître l’autonomie des systèmes d’élevage consiste à augmenter l’efficience d’utilisation des ressources minérales (P; N) et de préserver de manière naturelle la fertilité des sols (services de soutien, voir ).

En utilisant plus et mieux les légumineuses (trèfles, luzernes, etc...), ou les effluents d’élevage (fumier, compost) il est possible de réduire les apports en engrais chimiques. De même, en favorisant l’utilisation des ressources herbagères (plus de pâturage par exemple) non-directement valorisables par l’homme, on réduit la dépendance aux compléments alimentaires à base de soja ou de céréales qui sont produits sur des surfaces en compétition avec l’alimentation humaine.

En utilisant plus et mieux les légumineuses (trèfles, luzernes, etc...), ou les effluents d’élevage (fumier, compost) il est possible de réduire les apports en engrais chimiques. De même, en favorisant l’utilisation des ressources herbagères (plus de pâturage par exemple) non-directement valorisables par l’homme, on réduit la dépendance aux compléments alimentaires à base de soja ou de céréales qui sont produits sur des surfaces en compétition avec l’alimentation humaine.

Ainsi, valoriser les potentiels de production des ressources fourragères locales (prairies naturelles, prairies permanentes) constitue une voie intéressante pour atteindre l’autonomie alimentaire. Cela passe par une meilleure connaissance de leur potentiel (voir ),

qui permettra de jouer sur la diversité des surfaces au sein du parcellaire de l’exploitation (valoriser le décalage de phénologie entre parcelles) et d’affiner le conseil agricole.

Étude du fonctionnement et comparaison de 3 systèmes d’élevage (en conversion à l’AB) très herbagers, valorisant l’herbe au maximum et minimisant l’achat d’intrants, dans le but de produire de la viande de manière autonome.

Étude du fonctionnement et comparaison de 3 systèmes d’élevage (en conversion à l’AB) très herbagers, valorisant l’herbe au maximum et minimisant l’achat d’intrants, dans le but de produire de la viande de manière autonome.

Quels avantages à la mixité bovins/ovins ?

- augmente la valorisation des fourrages pâturés et conservés : complémentarité entre espèces dans les choix alimentaires et diminution des refus au pâturage, meilleure valeur nutritive de l’herbe, meilleure allocation des fourrages pendant la phase hivernale.

- réduit l’infestation parasitaire, via une dilution des parasites et/ou une perturbation de leurs cycles (service de régulation des bio-agresseurs).

- accroît les performances individuelles et par unité de surface et d’intrant (système plus efficient).

- améliore la qualité de la viande via une réduction de l’âge à l’abattage et une réduction de la proportion d’animaux finis avec des aliments concentrés.

Gestion du pâturage dans le système mixte

- pâturage simultané des bovins et ovins jusqu’au sevrage des agneaux

- engraissement des agneaux sur les repousses de fauche

- pâturage séquentiel (un lot après l’autre) après le sevrage des agneaux par ordre de préférence : - vaches avec veaux

- agnelles de renouvellement

- brebis taries